先生:木刻 1930-1980

展期:2024.12.31 – 2025.5.10

Location:Fine Arts Literature Art Center

Producer:Liu Ming

策展人:张广慧

Invited Comments:Hu Ying

展览执行:吴垠

策展小组:冯缘、冯宇、刘鸿萧、杨晓云

“先生:木刻 1930-1980”将于2024年12月31日至2025年5月10日在美术文献艺术中心展出,策展人张广慧,特邀评论胡莺。本次展览是美术文献艺术中心首次启动的版画研究系列项目,亦是2024武汉双年展平行展之一,汇集了麦绥莱勒、珂勒惠支、肯特等西方版画大师经典及李桦、古元、彦涵、力群、王琦、马达、李少言、武石、黄永玉、李焕民、莫测、广军、黄新波、陈天然、查世铭、董克俊、刘述杰、蓝玉田、宋恩厚等50余位中国版画先辈于上世纪30年代至80年代创作的近百件著名作品和文献史料。本次展览基于当代美学视角,依循版画艺术史脉络,深入探究木刻版画本体语言及创作观念的历史嬗变与时代价值,致敬新兴木刻之先生创新,传承版画先生之实验精神。

Exhibition Site

Partial exhibits

Essay

先生:木刻

——张广慧

本次展览展出1930年代-1980年代的中国木刻版画,分为三个阶段:1930年-1949年早期新兴木刻;1950年-1977年新中国木刻变革时期;1978年-1980年改革开放初期木刻。

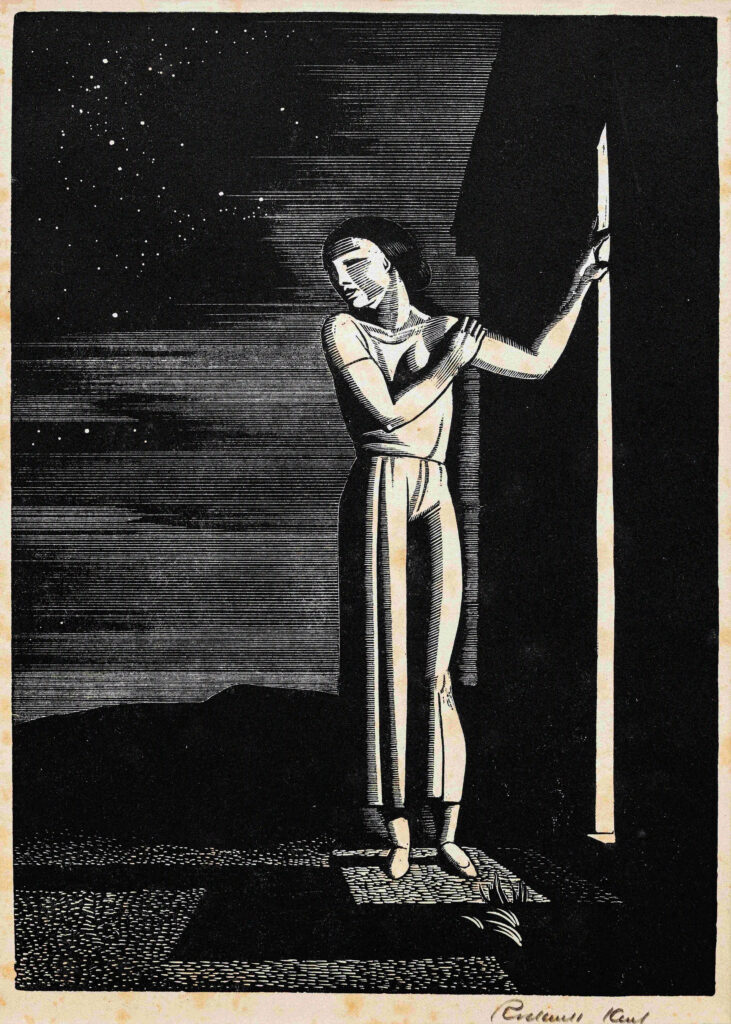

1931年,上海,鲁迅先生邀请日本友人内山嘉吉给中国木刻青年开设木刻讲习班,并亲自任翻译。他还从欧美购买版画原作给学员们观摩,并集结成册,倾力推广。叶圣陶是这样评说的:“我国现代的木刻艺术都并非承袭本国传统,是受外来的影响,是刻手兼画手的,我们要永远记住鲁迅先生,介绍许多国外的作品,印行一些木刻选集,鼓励青年艺术家着手学习,延请能手指授技法,全是他的功劳。”本次展览的文献史料部分也展出珂勒惠支、肯特和麦绥莱勒的木刻原作。

早期新兴木刻受到了这些西方版画大师的影响,结合中国的现状,在当时的社会影响力犹如匕首投枪,充满力量与斗志。展览中的这一时期的作品是从作者家属、机构以及内山嘉吉家族藏品的部分挑选而来,这些具历史与艺术双重价值的作品,足以令人珍惜。

展览作品中还有著录于1946年出版《抗战八年木刻选集》精装本的部分木刻,当年在上千件的木刻版画中挑选出100幅作为图录。“如果我们看到抗战八年间除了木刻之外,中国的一切造型艺术都显得十分萎缩,如果我们认定抗战时期的文化活动和其成果直接是战后建设新中国的文化的基石,那么,木刻在这期间的成长,实在是最使人兴奋的一件事。因为从这里我们可以意识到木刻就是支持着行将下坠的中国造型艺术的一股新生力量,更可以意识到木刻透露着新的文化光辉。”

画册中有75位作者,武石先生是其中之一,抗战之后他来到湖北。1980年我考入湖北美术学院版画专业,刘明和我是同学,武石是我们的老师,本次展出了他在新中国建设时期的木刻。武汉自开埠以来,一直是经济文化变革发展的重镇,1934年-1935年,两次全国性的大规模流动木刻展览会都曾在武汉举办。1937年-1942年,中华全国木刻界抗敌协会在武汉开展活动与展览,那时的武昌艺术专科学校(湖北美术学院前身)也开设了木刻课程,我们从武昌艺术专科学校学员家属收藏的木刻版画中可以见证那一段历史。1960年湖北美术学院成立版画专业,陈天然、蓝玉田、武石、师群、刘述杰等任教师,版画在国家建设与变革的大背景之下,潜心研究木刻版画的教学与创作,历经三代人的传承与发展,在湖北生发了具有木刻独特风格以及相对完善的创作与教学体系。

展览中的木刻变革时期,一部分是早期新兴木刻一路走来的先生们,如李桦、古元、彦涵、力群、武石等,他们这时更关注平凡的生活感受和语言转变的探索。另一部分是50年代成长起来的作者,如陈天然、牛文、刘述杰、李平凡、蓝玉田和宋恩厚等,他们的木刻突出生活表现的视角和木刻风格的塑造。湖北木刻版画融入诗词书道,强调写生,结合创作,陈天然先生由此开先河,继刘述杰、戴槐江之后,线性写意木刻趋于成熟并成为木刻版画的风格特色。另一方面,以宋恩厚、付勇、禹季凯等为代表的武钢一冶工业版画表现冶金生产建设题材创作群体而颇受关注。

改革开放初期的木刻是对早期新兴木刻和木刻变革时期的反思与自觉的时期,创作更加自由,在不同的题材方面均有非常重要的力作,广军、查世铭、董克俊、贾国中、戴槐江等,他们相对更加强调个人的风格与对既有题材再创作的个人感受,并且开始大尺寸的木刻创作。这一代版画家对于版画艺术的发展起到了承前启后的作用。

从1930年代-1980年代,历时五十年的中国木刻版画艺术的发展,正如1946年《抗战八年木刻选集》前言所说到的那样:“由于所处的国度和所知的年代,木刻家和文艺作家一样,一贯的表现着反帝反封建的精神,从正面说,一贯的表现着争自由的精神。他们不把木刻艺术认作无所为而为的东西,他们有所为,他们把木刻艺术认作争自由的武器,虽是武器,本身却仍然是件艺术品。”回望五十年的中国木刻版画,先生们脚踏实地,勇于探索,使版画艺术既是中国美术变革与发展的先锋,同时也成就了版画艺术语言在不同时期的成熟演化。

这个展览是先生们木刻的历史,也是中国木刻版画的发展史。

2024年12月20日于武汉

Essay

木刻的底色——胡莺 湖北美术馆副馆长

20世纪30年代,经由鲁迅先生的倡导和推介国外版画,新兴木刻运动兴起,艺术家们以木刻为媒介,反映社会现实,木刻版画由单纯的复制转向独立的创作,成为一种新的艺术形态。当时的木刻更多、更直接的启发来自欧洲的版画艺术。此后,历经抗战的洗礼与淬炼、新中国社会主义建设的热情与改革开放思想解放的浪潮,迅速实现本土化,在吸收外来和借鉴传统中,记录着社会现实并不断创新和发展版画的艺术语言。

美术文献艺术中心的“先生·木刻”展览,分为早期新兴木刻、新中国木刻变革时期和改革开放初期三个部分,呈现20世纪30年代至80年代重要版画家的木刻原作近100件,较为清晰地梳理了半个世纪以来中国木刻版画的发展脉络,也相对完整地呈现了其在不同历史阶段的发展特点和演变规律。穿插其间的是两条与地域美术相关的线索:新兴木刻与武汉抗战美术运动,新中国成立以来至改革开放初期湖北版画的发展。

一

早期新兴木刻与当时中国社会的革命斗争紧密相连,注重对现实生活的真实描绘,具有强烈的社会批判精神和深刻的社会洞察力。鲜明的革命性和战斗性,以及广泛的参与性是其主要特点;当然,它的艺术价值也不应被遮蔽,众多木刻工作者参与其间,以黑白对比和粗犷有力的刀法,增强画面的表现力和冲击力,突出主题和情感,留下一批经典的作品。新兴木刻在湖北,与1937年7月抗战爆发至1938年10月武汉沦陷这一时期形成的武汉抗战美术运动密切相关。该时期全国各地千余名文艺界人士汇集武汉,成立了中华全国文艺、戏剧、电影、美术、漫画、木刻等十数个抗敌协会,出版的各种报刊达200余种。[1]1938年1月,集中于武汉的木刻工作者以“七月社”名义,在汉口民众教育馆举办“抗敌木刻画展览会”,展出作品300余件[2];4月16日,“武汉木刻人联谊会”在汉成立,当日晚间召开理事会,议决了数项工作,其中第一项便是“开木刻研究班,于本月25日开班”[3],随后,该会理事力群、马达等在汉口洪益巷小学举办木刻学习班,这是抗战时期武汉开展较早的普及民众的美术教育之一。同年6月12日,“中华木刻界抗敌协会”在汉口成立[4],并举办“全国抗敌木刻展览会”,展出作品800余幅。这一时期,力群、马达、李桦、邹雅、黄新波、温涛等的木刻作品,均在武汉出版的《大公报》《新华日报》《七月》《抗战漫画》《战斗画报》《战斗旬刊》《半月文摘》《文艺月刊·战时特刊》《时事月报》《中国的空军》等报刊上发表过。

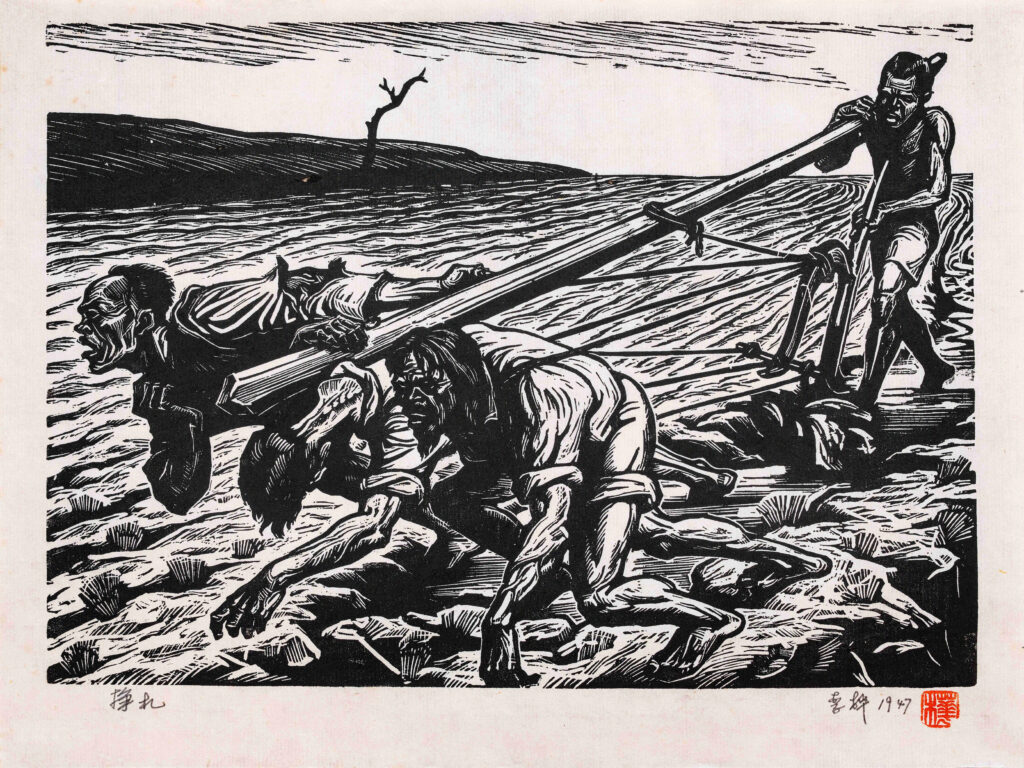

展览以李桦创作于1936年的《前进曲》,以及《挣扎》(1947年,《怒潮》组画之一)为开篇。1934年,李桦于广州组织“现代版画会”,在鲁迅先生通信指导下从事新兴木刻运动,他的早期作品题材多取自战地生活,徐悲鸿曾称其“尤精于镌艺,倡导版画之最力者也”。《前进曲》简洁刚劲的刀法、结实明快的画风、奋力呐喊的人物,反映人民的觉醒和对自由、解放的渴望,是时代精神的生动写照,与他最为闻名的代表作《怒吼吧,中国!》(1935)一样,具有强烈的感人力量。

早期新兴木刻学习借鉴外国木刻艺术,受到欧洲表现主义、现实主义等艺术流派的影响,在形式和技巧上均有吸收。展览第一部分并置呈现对新兴木刻运动有着重要影响的三位国外艺术家作品:凯绥·珂勒惠支,以其富于抗争精神和表现母爱的悲怆而深沉的版画闻名于世,把她的版画介绍到中国来的第一个人是鲁迅先生。江丰在《我爱珂勒惠支的艺术》[5]一文中回忆道,“鲁迅把这组原作带到当年八月举办的木刻讲习会上给学员们观摩,并介绍了珂勒惠支的生平和艺术。我们看了以后,非常钦佩这些作品,认为珂勒惠支乃是中国革命艺术学习的榜样。”洛克威尔·肯特的创作是美国20世纪现实主义艺术传统链条中的重要一环,人和自然的统一是他作品的显著特征。《无题》(1930s)中光耀黑白的对比和简洁的明暗分界线,使优美、完整的人物造型和背景达到高度和谐。比利时艺术家法朗士·麦绥莱勒以刻刀解剖城市的每一处细节,画面强烈的对比效果,构成不同的节奏和韵律。

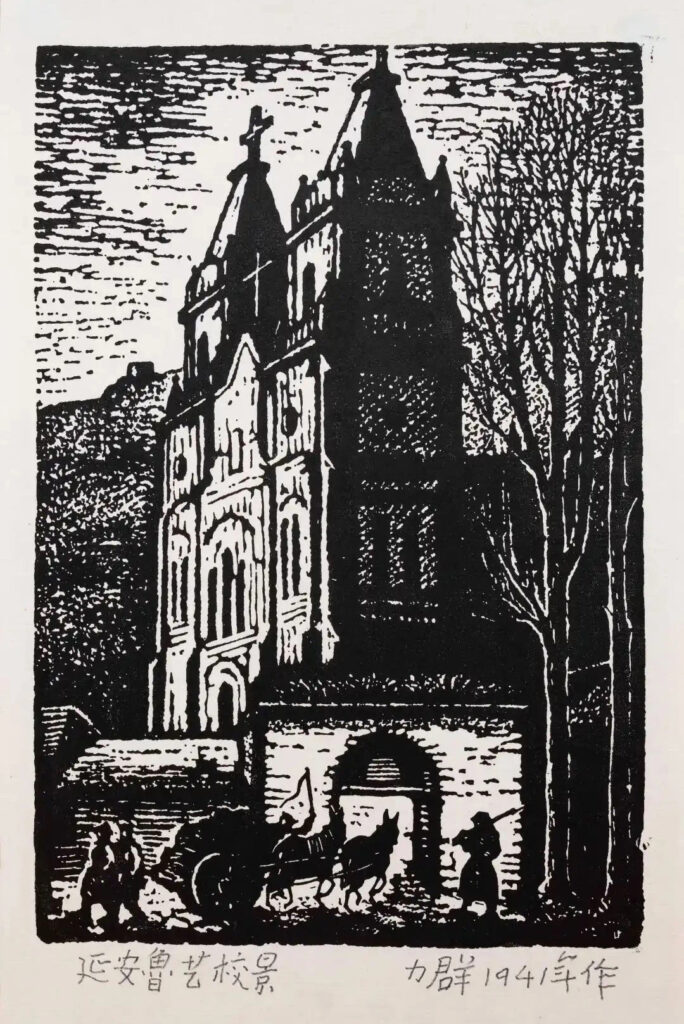

力群曾于1938年4月到武汉,在政治部第三厅做宣传工作,并参加筹建中华全国木刻界抗敌协会。其木刻多表现底层人民苦难生活与奋起反抗,以人物、叙事为主,《饮》(1940)、《延安鲁艺校景》(1941)均是其代表作。力群曾在1938年5月7日《新华日报》发表《我要说的话——关于抗战木刻展览会》一文,谈及木刻制作需要认真的态度:“我希望我们的作品宁可少来几幅,亦不可为了弄得热闹而过于粗制滥造,因为这对于我们的抗战,对于良善的读者,以致对于作者自己都没有益处的。我们需要的是认真的制作。凑热闹的东西固然也可以轰动一时,出点风头,但这毕竟像朽木做的桥梁一样,经不起久用的。”

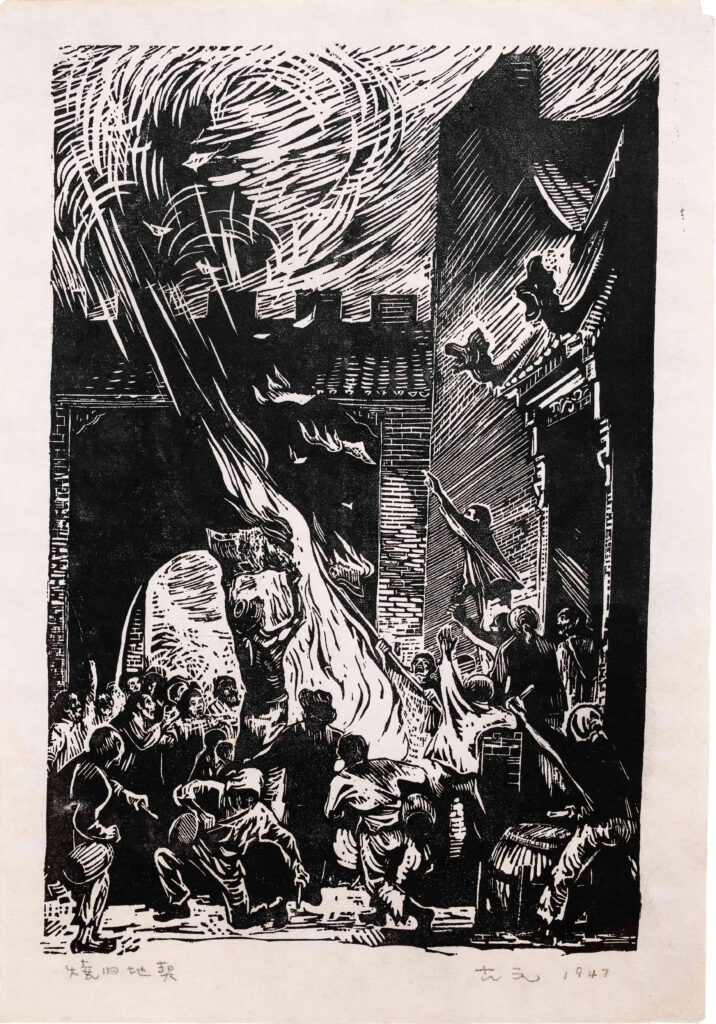

古元是延安木刻最具代表性的画家之一,他的不少作品因为浓郁的乡土气息、独特的民族与地域特色成为新兴版画的经典。《烧旧地契》(1947)以解放战争时期的土地改革运动为背景创作,升腾的火焰,敲锣打鼓、欢呼雀跃的人群,构成农民革命胜利的戏剧性场面。王式廓《改造二流子》创作于1943年,初为黑白木刻,题为《二流子转变》;1947年又制成套色木刻,改名为《改造二流子》,表现延安大生产运动中群众改造“二流子”的典型场景,有当事者、有围观者,每一组人物姿态各不相同,非常生动。李少言曾投身抗战,从北平到达陕甘宁边区,刻制了晋绥边区的第一张邮票(毛主席正面像),《重建》(1942)即是在此期间创作。此外,还有王琦《石工》(1945)、邹雅《帮助军属扬场》(1946)、彦涵《分粮图》(1947)等,从中可以看到延安木刻伴随着革命的不断推进而发展壮大,艺术家们在延安精神的引导下,推动了真正意义上的大众化的美术的形成。

该部分还可以看到另一种风格的木刻。章西厓在抗战爆发后,投身抗日宣传的版画和漫画创作,参与了上海漫画界救亡协会组织的抗日漫画宣传队。其作品以变形夸张和装饰性、抒情性相融合,形成了独特的艺术风格,影响了许多艺术家,包括黄永玉等。黄永玉1947年在上海参加中华全国木刻协会,从事创作活动与木刻运动。他的版画明显受到其速写的影响,有着俊美刚劲的线条、浓郁的生活气息和丰富的想象力,在看似轻松、幽默的画面背后,是对社会现实、人性、历史等问题的洞察与思考。

二

中华人民共和国成立后,木刻版画有几点明显的变化:一是社会功能的转变。由作为“投枪”“匕首”的战斗武器,转向和平建设及相关政策的宣传。二是主题的转变。以歌颂新社会为主题,包含新中国的建设成就、人民的幸福生活、劳动场景以及社会主义建设中的新人新事等;以及反映工农生活和建设,聚焦工农大众的生产劳动和国家的工业、农业建设等,展现出社会主义建设的蓬勃发展。三是艺术表现的变化,写实与抒情相结合,在反映社会现实的同时,注重情感的表达和意境的营造,使作品更具艺术感染力;技术技巧的不断探索,也进一步提高了木刻作品的艺术效果。同时,努力从中国传统艺术中汲取营养,融合民间艺术元素,逐件形成不同地域的特色。

刘岘是木口木刻的代表艺术家之一,1939年奉调延安,执教于鲁艺,创作了一批反映抗日战争和延安生活的作品;同年11月毛主席阅后曾亲笔题词:“我不懂木刻的道理,但我喜欢看木刻。刘岘同志来边区时间不久,已有了许多作品,希望继续努力,为创造中华民族的新艺术而奋斗。”[6]《雪夜长城》(1950-1960s),通过聚点成线、聚线成面来构成画面,富有层次感和立体感。细腻的排线与刀法的疏密变化,表现出雪夜中长城的质感和光影变化;雪花纷纷扬扬地飘落,轻盈灵动;崇山峻岭间的长城,在大雪的覆盖下更显坚实。

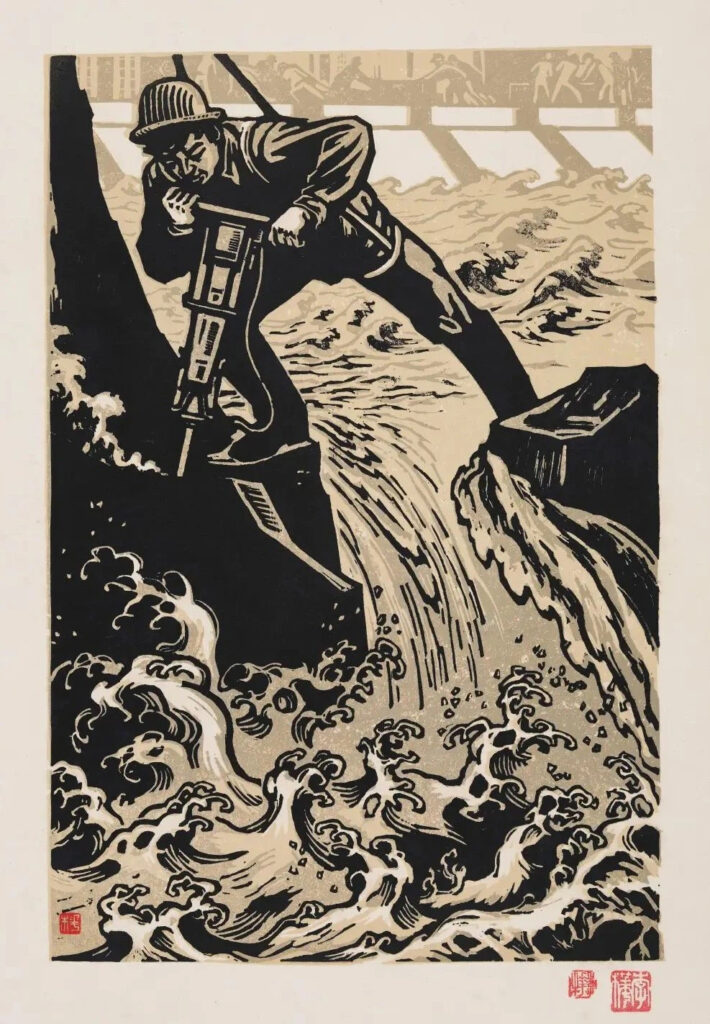

夏同光的《十三陵水库工地》(1958)以宏大的场面展现了集体劳动的磅礴力量,众多劳动者齐心协力为新中国建设添砖加瓦的场景令人震撼。庄元贞的《工间》(1956)捕捉了人们在劳作间隙短暂休息时的生动瞬间;宋恩厚的《师徒》(1964)着重刻画了师徒之间传承技艺和精神的温暖情谊,强调了工人队伍中技术传承和团结互助的重要性;李桦的《战黄河》(1959)表现了人们在治理黄河这一伟大工程中的英勇和决心,《钻台上的半边天》(1977)则突出了女性工人在工业生产中的重要作用和积极贡献。这些作品涵盖了从大型工地建设场景到聚焦“人”的奋斗精神,以及工人的日常生活等方面,以独特的艺术视角展现了社会主义建设时期的壮丽画卷。

王麦秆的《小先生》(1950s)、曾景初的《乡村托儿所》(1953)、吴凡的《儿科医生》(1958)、牛文的《欢乐的藏族儿童》(1959)和李焕民的《小学生》(1959)等,则从不同角度展现了该时期教育、医疗事业的发展以及儿童的幸福生活,可以看到扫盲运动和普及基础教育,促进各民族共同发展和致力于改善人民生活水平的新气象。

展览从第二部分开始,有意识地对新中国成立以来至改革开放初期湖北版画发展进行了粗略的梳理:有从战时走来的版画家武石、师群,有南下版画家的代表陈天然、刘述杰,也有湖北版画创作的代表蓝玉田、陈方既、戴槐江、查世铭等;还有“一冶”工人版画的代表宋恩厚、傅勇等。

武石曾于1942年参加新四军,任鄂豫边区《七七报》美术编辑,以木刻和漫画作品宣传抗日;新中国成立后创作了一批表现社会主义建设和生产生活的作品,以套色木刻《最后一根钢梁》(1957)为代表。在《晒新棉》(1967)中,洁白的新棉在阳光下熠熠生辉,丰收时节的喜悦跃然纸上。师群是一位来自八路军的木刻家,创作于1960-1970年代的《转移》《敌后宣传队》与他的革命经历有关,前者表现战争时期人员和物资的转移,后者描绘抗战时期在敌后进行宣传工作的场景。陈方既1946年毕业于国立艺专西画科,1955年在中国美协湖北分会开始从事美术创作及理论研究。他笔下的《宣化店》(1960-1970s),位于湖北省孝感市大悟县宣化店镇,是中原军区旧址,也是周恩来总理为制止内战,与美蒋谈判旧址。

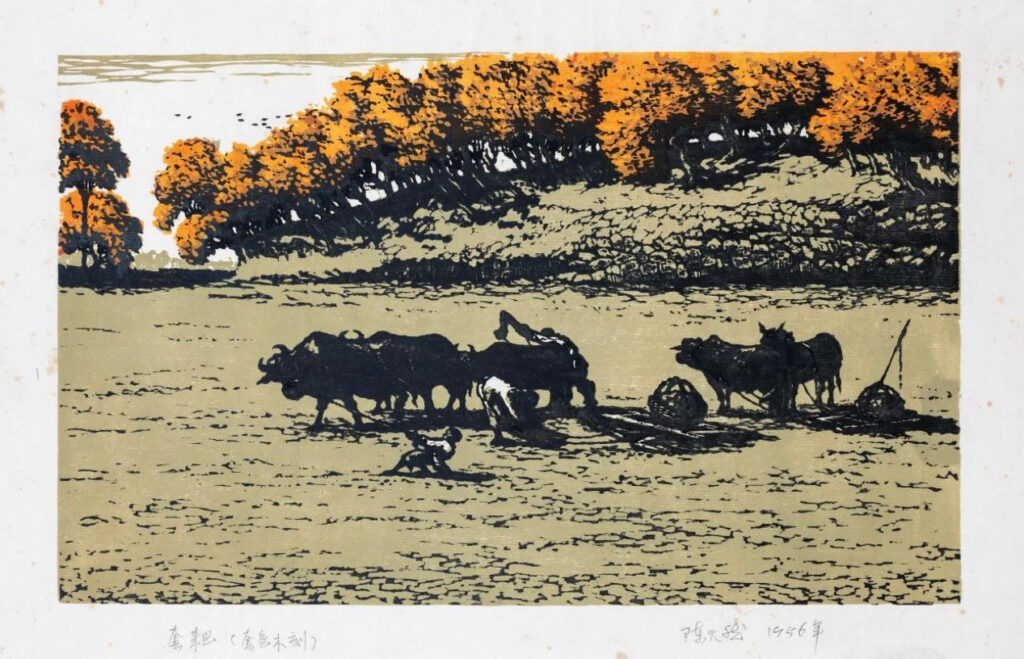

陈天然于20世纪40年代参加中华全国木刻协会函授班学木刻,50年代来到湖北,60年代牵头组建湖北艺术学院美术系版画教研室。《套靶》(1956)以套色木刻呈现在田地里为耕牛套耙的情形,宁静的自然之景与人物动态融于一体,似一首优美的田园诗。刘述杰的《茨菇》(1963)侧重于对江汉平原物产的刻画。慈姑(湖北方言又称“茨菇”)是一种生于湖泊、池塘、沼泽、沟渠、水田等水域的草本植物,广泛分布于长江流域及其以南各省。在我的印象中,茨菇是儿时春节必不可少的一道菜肴,现在餐桌上已难觅其踪迹,那种微苦中带甘的味道已成为记忆。蓝玉田的《月夜运肥》(1958)以静谧的月夜为背景,描绘人们辛勤劳作运输肥料的画面。月光的柔和与人物的劳作身影形成了独特的氛围,展现了农业生产的繁忙与火热。这一时期还有蓝玉田的《秋》(1960)、《夺粮》(1961)、《淡水养鱼》(1962)、《扎架》(1963)、《碧波耕耘》(1978)等,均生动地呈现了江汉平原的自然风光、农业生产以及人民的生活状态,成为了记录时代、反映地域特色的珍贵艺术篇章。

三

改革开放的思想解放与创新,一方面使木刻版画摆脱了较为单一的创作模式和题材限制,更加丰富多样;一方面在借鉴西方现代艺术的同时,也对中国传统艺术进行重新审视和挖掘,艺术语言探索和表现形式渐趋个性化、多元化。

李平凡早期作品以表现劳苦大众艰辛生活为主,20世纪50年代以后创作了众多儿童题材版画作品,歌颂和平、描绘幸福生活。1959年《我们要和平》获莱比锡国际版画大展银质奖章,成为中国版画在国际上最早获奖的作品之一。创作于1980年的《节日》,儿童与气球构成画面主体,清新洗练,色彩明快。黄新波作为新兴木刻运动的重要代表人物,作品《走出温室的玫瑰》(1980),美丽的玫瑰与狂风巨浪的大海形成鲜明对比,这种构图方式让观者感受到一种突破与抗争的精神。玫瑰走出温室,仿佛挣脱了某种束缚,象征着勇敢投身于社会变革的浪潮,充满了坚韧与力量。广军《清明忆,最忆是丙辰》(1980),画面的主体是一座桥和打伞的人,黑白对比鲜明简洁,层次丰富,营造出一种凝重而肃穆的氛围。桥在作品中占据了重要的位置,不仅仅是一个物理的建筑结构,更具有象征意义。桥往往连接着此岸与彼岸,象征着过去与现在、记忆与现实之间的联系。它也许承载着作者对特定历史时期的回忆和思考,引导着观者跨越时间的鸿沟,去追寻那些曾经的记忆。打伞的人们更多被处理成剪影式,伞的遮挡,使得人物的动态和表情难以清晰辨认:或许是在雨中沉思,或许是在缅怀过去,又或许是在坚定地走向未来。

查世铭《邻居》(1980)展现了一个温馨的生活场景。在大树的掩映下,两个隔着阳台聊天的女孩,形象刻画生动,姿态自然而放松。繁密的大树为整个画面增添了一抹自然的生机与宁静;细腻流畅而富有韵律的线条,巧妙地表现出人物的形态和周围环境的细节,清新的色调与主题相得益彰,烘托出一种轻松、愉悦的氛围。彦涵《烧荒》(1981)有着独特的视觉语言和张力。跳跃的火焰被赋予了强烈的动感和生命力,充满流动的线条仿佛是火焰在风中舞动的轨迹,灵动而奔放。火焰的燃烧可以被视为在社会变革时期一种破旧立新的象征,或许隐喻着对旧有秩序的打破和新生命、新希望的孕育,以及对未来的积极探索。李焕民套色木刻《雁归来》(1984),在层次丰富的淡绿色调中,四位藏族女性在碧空绿野的春天遥望雁归来,展现了一幅充满生机与希望的美好画卷,似改革开放的春风拂过大地。

在展览的尾声,放置有一张戴槐江的作品《秋意》(1987),坐在小船上捕鱼的人与茂密的芦苇(或是其它水生植物),在倒影中交织成一幅宁静的江汉平原秋意图。该作品由本次展览策展人、湖北美术学院张广慧教授收藏,画中题记:“此件画幅是恩师戴槐江参加展览后送返美院版画系(武昌中山路374号),由我收办,并告知于戴师,先生笑将画作赠我,记得是上世纪九十年代初的事了。今搜看旧卷,以纪念恩师。2013年3月17日”这似乎成为阅读展览的一个与主题相呼应的提示:从倡导新兴木刻的鲁迅先生到美术史中耳熟能详的推动木刻版画不断发展繁荣的先生们,由广义的尊称“先生”到更加具像化的充满温情的师承,由全国的视野回归地域、交融于当下的“此时此在”。

“朴素而天下莫能与之争美。”(《庄子·天道》)由黑白拓印的使命所生发的不张扬而淳厚、绵延的“美”,是木刻最为朴素的底色。这些先生们的木刻,不仅仅是一种艺术形式,更是一种关注社会、表达自我、传承文化的方式。从中可以看到时序更迭,潮起潮落;其间亦蕴含了不屈与抗争,激荡与温情,生机与希望,探索与延续……他们不会因为时间的流逝而失去魅力,而是给我们带来可汲取的力量和智慧。因此,当这些成为存留在典籍和史册中的图像与文字时,也并不意味着“过时”或一个时代的落幕,而是文化传承与创新的根源所在。

“先生·木刻”展览的缘起和成型,与美术文献艺术中心总监刘明先生出身版画专业有关。他与策展人张广慧教授是同学,均毕业于湖北艺术学院(现湖北美术学院)美术系版画专业,对于版画一直有梳理和研究的情结。展览筹备期间,刘明先生在征集展品时辗转奔波于武汉、北京两地的一腔孤勇与执着热忱,张广慧教授在谈及湖北版画故事时的滔滔不绝和声情并茂,令人感慨。我想,美术文献艺术中心是有自己的坚守的,如本次展览一般,有在回顾中呈现的美术史梳理,有与城市和地域的密切关联,更有在“致敬”中显现的温度与责任。——这是其在武汉坚持20余年并成为城市艺术生态中有益构成的重要原因,也是今天我们回望先生和他们的原创木刻最为朴素的理由。

注释:

[1] 张吟午.武汉抗战美术运动1938[M].武汉:湖北美术出版社,2015年1月。该书为湖北美术馆策划编撰的20世纪湖北美术文献集系列之一。

[2]《大公报》先后于1938年1月8日、1月9日刊登“抗敌木刻画展览会”广告与展览特刊;《新华日报》于1938年1月11日创刊号发表该报记者《“抗敌木刻画展览会”小记》一文,1月13日刊出“抗敌木刻画展览会”特刊。

[3]《新华日报》1938年4月17日刊载。

[4]《大公报》1938年6月12日刊载。

[5] 刊载于《世界美术》1979年第2期。

[6] 李允经.中国现代版画史[M].太原:山西人民出版社,1996:206。

2025年2月26日修改完稿于湖北美术馆

关于策展人

张广慧

1984年毕业于湖北美术学院版画系,1989年结业于中央美术学院版画系。中国美术家协会版画艺委会第四届、第五届委员、中国文化促进会版画艺术委员会委员、湖北美术学院版画系教授、加拿大萨省大学艺术与人文历史系客座教授。

主要展览

2022 造境——张广慧艺术展,湖北美术馆

2018 走向荒原——张广慧纸上作品展,中国版画博物馆

2017 如是·我闻——张广慧作品展,加拿大萨省大学KENDERDINE美术馆

2016 新景观印象——张广慧作品展,南非仟僖雅总部

2015 景观·张广慧写生作品展,武汉仟僖雅画廊

2015 掩春印痕·情人节系列作品展,成都至玄画廊

2014 壹年·张广慧作品展,武汉美术馆

2014 冥想·张广慧艺术展,美国斯波坎Jundt艺术博物馆

2013、2014 韩国蔚山国际木版画作品展

2012 澳门首届国际版画三年展

2012 原点的维度——上海国际版画展

2012 从北渚出发——张广慧艺术展,武汉钻石艺术博物馆

2012 第一届湖北艺术节优秀美术作品展楚天文华美术大奖

2011 ICI之此 张广慧作品展,法国昂贝尔市展览中心

2010 台湾第十四届国际版画双年展入选

2010 You Are Here 版画个展,美国西雅图Sev Shoon画廊

2010 You Are Here 张广慧版画双城展,武汉至观艺术绘馆

2009 第十一届全国美展提名奖、第十一届湖北省美展金奖

2008 上海半岛美术馆个展

2008 张广慧版画作品展,北京798艺术园区韵画廊

2008 “城事”20年作品个展,武汉美莲社艺术空间

2007 “适意之间”张广慧版画与纸上艺术展,美国Gonzaga大学,华盛顿大学美术学院,香港中文大学

2006 台湾第十二届国际版画与素描双年展入选奖

2004 首届美术文献提名展提名奖

2004 “适意之间”张广慧木版画作品展,武汉米兰画廊

2004 “双重性”当代艺术展,美国圣菲美术馆

2003 北京国际版画双年展

2003 中国当代木版画作品展,伦敦大英图书馆

2003 日本山梨第三十七回版画展教育委员会奖

2002 张广慧木版画作品展,香港教育学院

2002 第十六届全国版画展铜奖

1999 中国当代青年艺术家作品展一等奖

1999 80—90年代杰出版画家鲁迅版画奖

1994 第十二届全国版画展铜奖

画册专著

2018 《走向荒原——张广慧纸上作品集》,云南美术出版社

2015 《景观:张广慧写生作品集》,湖北美术出版社

2012 《张广慧作品集》,河北美术出版社

2007 《北渚工作室——张广慧版画与纸上作品集》

2005 《适意之间——张广慧木版画作品集》

2000 《张广慧版画作品集》,文化艺术出版社

1999 《木版画工作室》,湖北美术出版社

主要收藏

大英博物馆、中国美术馆、中央美术学院美术馆、 北京鲁迅博物馆、广东美术馆、英国欧洲木版画基金会、香港教育学院、日本山梨版画家协会、湖北美术馆、武汉美术馆、英国牛津大学阿什莫林博物馆、台湾美术馆、美国Gonzaga大学Jundt艺术博物馆、英国剑桥大学丘吉尔学院、鲁迅美术学院美术馆、浙江美术馆、中国版画博物馆、上海美术馆、贵阳美术馆、江苏美术馆、黑龙江美术馆。