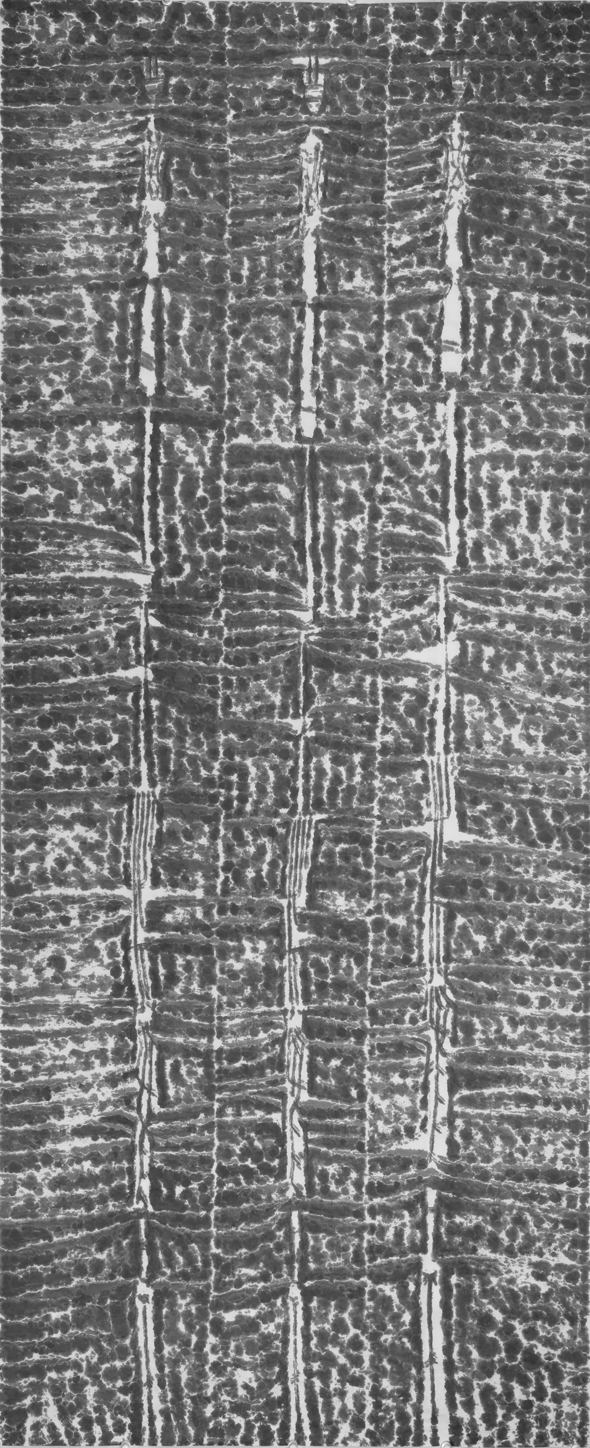

陈光武《秦公镈》阴 宣纸 147cm×365cm 2014年

陈光武《秦公镈》阴 宣纸 147cm×365cm 2014年

陈光武的阴阳书写:游心于万物之初

Chen Guangwu’ s Yin-yang Calligraphy: Mental Wanderings at the Beginning of Everything

推介人:夏可君 RECOMMENDER: XIA KEJUN

水墨书写如何在当代有着新的普遍性?既要保持笔墨的书写性及其文字的造型想象,而且有所新的拓展,又要具有抽象化与原初直觉的普遍性,但又并非西方已有的抽象绘画与概念绘画。陈光武二十多年的书写活动,尤其是最近几年的《阴阳书写》系列作品,让水墨书写进入了一个匪夷所思的原初直觉状态:那是中国文明最初面对世界的想象,一个看似文字,其实是物,看似物象,其实是混茫的原始世界,看似一个世界,其实是一个虚托的精神空间。而且其阴阳双重的并置展现,让我们看到了这个文化特有的水墨原理的重新生成:有为与无为,书写与自然,修炼与日常,抽象与余象,或者,就是另一种的现成品绘画艺术。

在陈光武做出《阴阳书写》系列之前,1990年代的《道德经》与《金刚经》等巨幅作品,在很多遍的重复书写后,因为水性的反复洇入,文字已经基本不可读,进入了“道可道非常道”的非视觉恍惚状态,一种呵气如兰的融合状态,让书写活动彻底与水墨宣纸的材质一道呼吸,日常书写也是修炼行为。这也自然引导出随后的水墨阴阳书写,陈光武发明了自己独特的方式,即阴阳两层宣纸的书写:一层在上为“阳”,一层在下为“阴”,一般艺术家会把下面一层阴性作为垫底的最终抛弃掉,但陈光武发现了这个“不用”层面的妙用,是种庄子无用之为大用的当代转化。

一方面,上面作为“阳性”文字书写空间的那一幅,是对一幅传统书帖或上古甲骨金文等的反复书写,既保留了文字已有的形象,也有着反复涂写后展开的空白空间,主要是让空白起着主导作用,这就又消解了形象,是把有为向着无为转换。另一方面,下面作为“阴性”不可见的那一张纸,就是事先不可知的,就是现成品,即是无用的、无为的,但阴性这一层的余留或者余痕,却是最为体现阳性用笔的丰富性的,或者更为妙不可言的,天然的与不假造作的。但是“阳性”上面一层的书写越是“有为”,越是重复涂写,却是为了达到双重后效:一方面是为了让“阳性”画面的空白越来越鲜活与空灵,通过艺术家的想象与变形,生成出万物浑化涌动之初的形态;另一方面也是让底层的“阴性”更为丰富,时间性的余痕更为微妙。同时,“阴性”那个层面的不可知、不可见及其不可控,体现了其处女性与现成性;其最终出现的余痕看起来宛若碑帖的拓印、大地古老的荒痕,或者就是德里达的Khora所暗示的荒漠化的荒漠,作为一个微妙的接收器获得了书写之迷人震荡的余痕,生成为余象,有着细微笔触的无尽生长性与隐含的生机。

“阳性”那一层是绘画性的,及其空白的整体化,打开了无维度空间,是对汉字与书法书写的剩余化,并且越来越接近于万物涌现之初的浑化状态;而“阴性”的一层则无所为,是现成品,利用了水墨的渗透性与虚薄原理,不为人所控制,其实本来是一张废弃的作为绘画垫底的现成品宣纸,但生成为更具有匿名意味的作品,既非抽象画,也非文字画,而是难以言喻的余痕;而且阴阳并置分立,也结合了有笔与无笔,解决了波洛克以来的对峙及其对绘画取消的可能性;而阴阳间隔又融合,也不同于传统内在的阴阳互转,而是经过了间隔与空间化之后的并置,但又是内在、虚薄的结合,又有着之间间隙的间离,那么自然又那么人为,反复书写又那么淡然,保持着自身向着他者的微妙过渡。

陈光武《秦公镈》阳 宣纸 147cm×365cm 2014年

陈光武《秦公镈》阳 宣纸 147cm×365cm 2014年

陈光武《郑登伯鬲》阴 宣纸 147cm×365cm 2015年

陈光武《郑登伯鬲》阴 宣纸 147cm×365cm 2015年

陈光武《郑登伯鬲》阳 宣纸 147cm×365cm 2015年

陈光武《郑登伯鬲》阳 宣纸 147cm×365cm 2015年

陈光武《标点符号》 纸本 194cm×180cm 1997年

陈光武《标点符号》 纸本 194cm×180cm 1997年

本文发表于《美术文献》2016年第1-2期 总第111-112期